第10章 艺术的复兴(三)达·芬奇,米开朗基罗和拉斐尔(上)

佛罗伦萨盛期艺术的第二阶段

佛罗伦萨艺术盛期的第二阶段,从佛罗伦萨共和国的鼎盛,突然遇到法国和西班牙鏖战的意大利战争,小小的共和国最终灭亡。对已经经历了文艺复兴的佛罗伦萨文化人来说,经历了非常痛苦的一段时期。但是,二百多年来的艺术复兴却达到了她辉煌的顶点。我们也知道这三位旷世奇才,有些教课书上称他们为文艺复兴三杰,即:达·芬奇、米开朗基罗和拉斐尔。

达·芬奇

列奥纳多·达·芬奇[Leonardo di ser Piero da Vinci;1452-1519],全名列奥纳多·迪·瑟·皮耶罗·达·芬奇。这个名字,直接解读,就是来自芬奇镇的皮耶罗先生的儿子列奥纳多,他的父亲名叫皮耶罗·达·芬奇[Ser Piero d'Antonio di ser Piero di ser Guido da Vinci;1427-1504]。达·芬奇出生在佛罗伦萨共和国治下的一个小镇芬奇镇,这地方很多人因地名而姓芬奇。

家庭和出生

达·芬奇的父亲是佛罗伦萨的公证员,家境富有,母亲可能是个社会地位很低的人,所以他父母未能结婚,也因此原因,达·芬奇是未婚生子。按照西方国家的规矩,没有婚姻的孩子都属私生子。大概三岁起,达·芬奇归父家抚养。现存史料中我们看到,母亲后来也另外结婚,几十年后达·芬奇住在米兰时,母亲曾经过来看望他,却因病在米兰去世。达·芬奇的父亲另外结婚,就是皮耶罗的第一任妻子,这个女人没有生下孩子,但据说她非常宠爱当时还是个小孩的达·芬奇,所以达·芬奇的童年回忆中,有两个爱他的妈妈。皮耶罗的人生也很奇葩,他先后结婚四次,第一任妻子没生下孩子,生病去世,皮耶罗又结婚,第二任妻子,也一个孩子没生就因病去世,于是他又娶了第三个妻子,终于给皮耶罗生下了个儿子,没多久第三任妻子也因病去世,于是他就又娶了第四任妻子,结果这位夫人一连生了十一个孩子。

达·芬奇虽然是个私生子,但家境富裕,而且20岁以前,全家就他一个儿子,想必应该是受尽爱宠。等到他20多岁的时候,突然出现一大堆弟弟妹妹,最大的弟弟也比达芬奇小了20多岁,而最小的出生时达芬奇已经40岁了。达·芬奇与弟弟妹妹们年龄相差悬殊,关系也很疏远,实际上达·芬奇的亲属中也有成才的,虽然没有他这么著名。达·芬奇最大的侄子皮耶里诺•达•芬奇[Pierino da Vinci;约1529-1553或1554],也是有名的雕塑家,当时就被誉为芬奇二世,只可惜23岁时就去世,有一些不错的雕塑作品传世。

可能的自画像

当时很多人有自画像,达·芬奇虽然也是个画家,但是我们今天没有看到一幅可以确证的达·芬奇自画像。有一幅素描,常常被人引用来作为达·芬奇肖像的,其实只是他手稿中所画的一位老人,并不一定是他本人。除此以外,一幅名为《音乐家肖像》的画,以及一幅在2008的才被人发现的肖像画,很多研究都认为可能就是达·芬奇的自画像,但仍然存很多争议。

美杜莎头像的故事

达·芬奇的少年时代,留下个这样一个故事。达·芬奇的父亲有位朋友制作了一个木制的盾牌,请他帮忙装饰一下,父亲便把这个盾牌交给喜欢画画的达·芬奇,让他随便在上面画点什么。瓦萨里的《达·芬奇传》上说:1

(达·芬奇)最后决定画一个惊世骇俗的美杜莎头像。于是捉来蜥蜴、蝾螈、蛆虫、蛇、蝴蝶、蝗虫、蝙蝠以及其他类似的动物,放进一间自己专用的屋子,接着综合这些动物的可怖之处,构想了一个令人毛骨悚然的怪物,它喷着毒气从昏暗的岩石缝中钻出来,嘴里吐出液,眼中射出火焰,鼻孔里喷出毒雾,真是恐怖可怕至极。

完成这件作品之后,有一天父亲去达·芬奇的屋子,打开房门,在昏暗的光线之下被这样一件怪物所惊吓,夺门而逃。儿子把父亲拦下,告诉他这只是自己的画作,而且看来已经达到了预期的效果。惊魂未定的父亲才看清楚这是一个绘着怪物的盾牌。父亲虽然赞赏达·芬奇的绘画天才,却不敢再去惊吓别人,只好另外购买一个盾牌交给他的那位朋友。

10岁左右的时候,因生意原因,达·芬奇全家都搬到了佛罗伦萨。父亲就把达芬奇送到了委罗基奥的工作室学艺。做为学徒,包吃包住还有点工资可以拿,能学一门手艺。所以达·芬奇是委罗基奥的学生。委罗基奥和洛伦佐·美第奇的彼此关系又都很好,由此达·芬奇也能接触到佛罗伦萨的文化圈。上章讲过,委罗基奥的《耶稣受洗》中,左侧的小天使就是作为学徒的达芬奇的作品。委罗基奥看到这位学生的绘画水平已远超自己,从此再无勇气提笔作画。

《圣母领报》

《圣母领报》或名《受胎告知》,创作于1472年,是达芬奇早年的名画,这样的作品已经显示出达·芬奇作为画家的成熟。“受胎告知”就是指天使飞来告诉玛丽亚怀上了耶稣,天使满脸笑容,但玛丽亚的表情就有点奇怪,似喜似忧,毕竟自己还没有成婚。

虎头蛇尾的性格

20多岁时,达·芬奇可以自立,离开委罗基奥的作坊开设了自己的工作室,接受订单开始画画。现存最早署名达·芬奇的作品,是1473年《亚诺河谷》[the Arno Valley],这是一幅没完成的风景画。达·芬奇做事情有虎头蛇尾的性格,满怀兴趣去从事一件事情,尚未完成就又对别的事情另感兴趣,经常把手头的工作做到一半,所以达·芬奇留下了许多未完成的画作,当时许多人对达芬奇就已经很有意见,委托他绘画,要先付一笔订金,接着每个月还要付钱,一幅画有可能要画上几年,但是画到一半,达·芬奇却跑了。比如有个教堂请他绘制一幅《三博士来朝》,只有一年时间达·芬奇就离开。此后这幅只完成了一小部分的绘画就一直被放在教堂的地下室里,一百多年以后1621年被人重新发现。因为达·芬奇已经是个传奇,虽然此画只有一个底稿,但毕竟是他的真迹,教堂将此画卖出,所赚金钱远超当年付给他的订金。

今天传世达·芬奇完成的绘画作品,真正考证下来必定是真迹的大概只有十六幅,另有数十幅作品,有各种争议,需要进一步考证。这数量与文艺复兴时代的那些大画家完全不能比较。拉斐尔一生只活了三十几岁,却留下了几百幅作品。达·芬奇作品数量之少,可能虽有些遗失,但也说明确实不多。

达·芬奇的手稿

达·芬奇同时代的人已经把他当成是卓越的大家,而且也知道,他远远不仅是画家。达·芬奇去世后,留下了约一万三千页的手稿笔记,以他67岁的生命,差不多每天要写一页,好像写日记一样。后来,他的笔记被各种人物收藏,有时也以昂贵的价格被拍卖。达·芬奇本人是左撇子,这些手稿都使用了一种叫做“镜像书写”。举个例子,英语的Hello若按照达·芬奇手稿的写法,要写成这种样子:

使得手稿非常不易阅读,有人认为是为了保密,也有人认为这仅是达·芬奇作为左撇子的习惯。至少别人一眼望去就象天书,极难看懂。当然我相信,真正研究这些手稿的人,习惯了以后,也能适应阅读这种文字。

各种发明

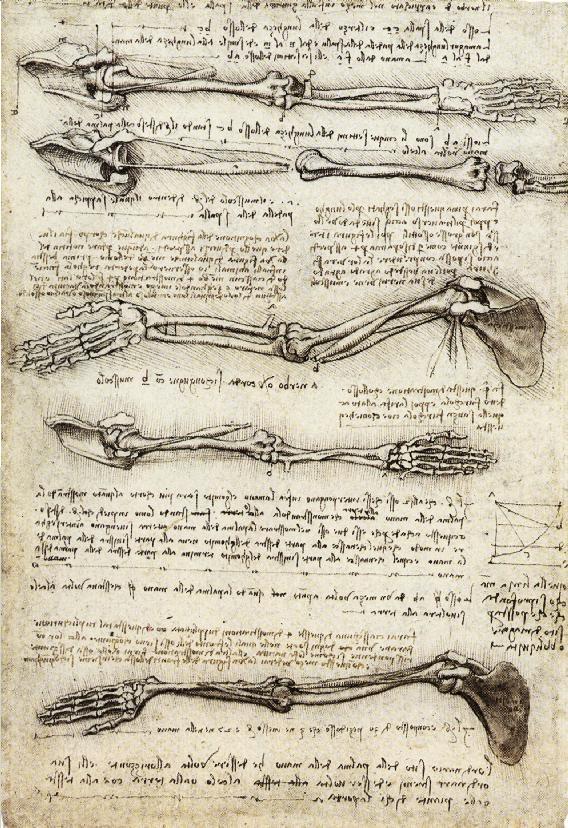

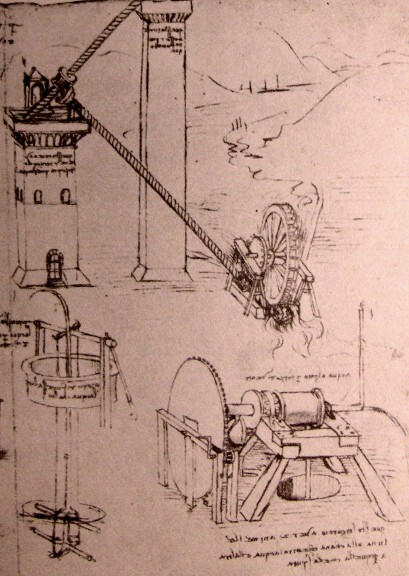

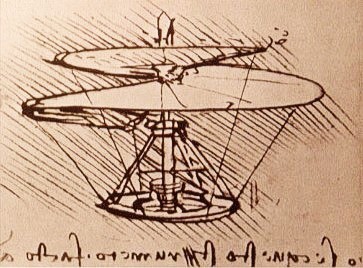

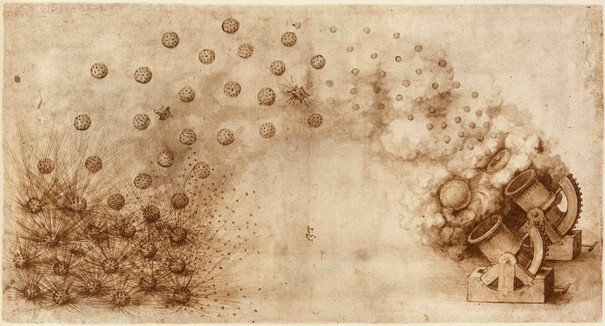

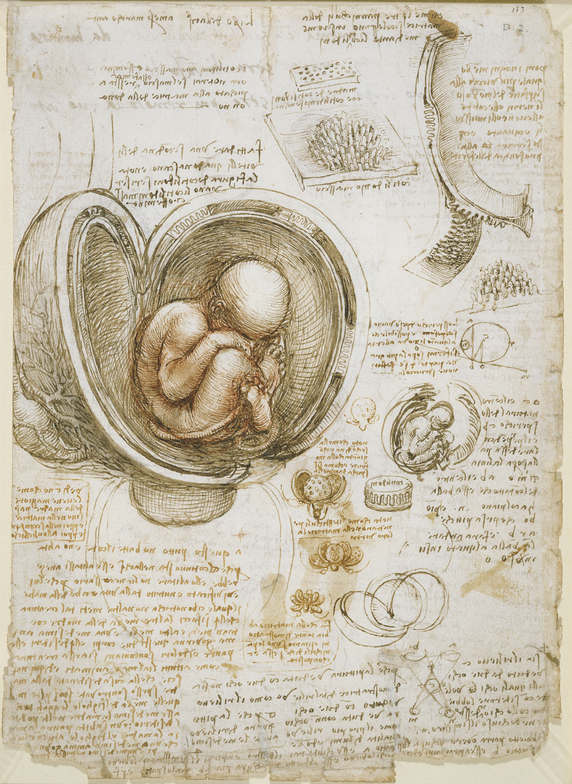

达·芬奇的手稿,包含了他平时工作的素描草稿,也有他自己的研究笔记和各种各样的科技发明,这些研究笔记和科技发明,与他作为画家的工作没什么关系。这是达·芬奇研究子宫里的胎儿,达·芬奇研究人的骨骼结构,达芬奇设计的起重机,达·芬奇设计的直升飞机,达·芬奇设计的大炮,达·芬奇设计的坦克。据说达·芬奇还设计过发条机器人,后来有人按照他的设计,真的做出一个能动的机器人来。

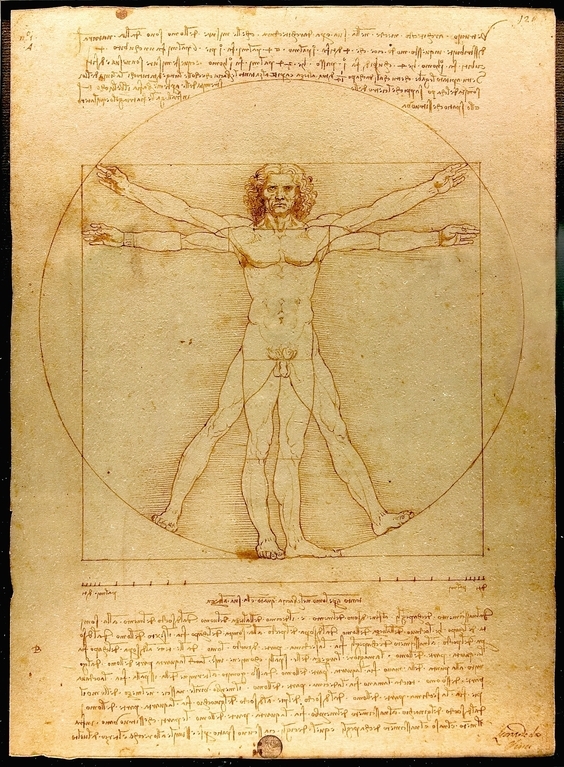

《维特鲁威人》

达·芬奇手稿中有一幅图,被后人命名为《维特鲁威人》,成为一种文化符号。维特鲁威[Marcus Vitruvius Pollio]是公元前一世纪古罗马的建筑学家、工程师,著有《建筑十书》,这是希腊罗马时代留下的唯一完整的建筑工程学专著。《建筑十书》中有个重要观点,建筑是对自然的模仿,最美观的建筑当按照理想的人体比例。达·芬奇仔细研读《建筑十书》,对此作了笔记手稿,其中就有这幅人体比例图。图中绘出一个男人,在同一个位置上四肢不同的位置,呈现出自然、人体、数学之间理想的关系。虽然没有足够证据,很多人还是觉得图中的人脸就是达·芬奇自己。

当时解剖尸体是违法的,但是大家都知道包括达·芬奇在内许多画家都会解剖尸体,达·芬奇甚至在医院里等着病人去世。他的笔记上记载有这样的故事:达·芬奇在医院里看见一位弥留之际的老人,就与这位老人攀谈,询问老人家今年多大,老人回答说自己也记不清了,他们还谈论了一些老人以前经历过的事情云云,聊着聊着,老人家就安详地去世。达·芬奇看到老人已经去世,马上把尸体搬到地下室,趁热解剖。说实话我读到这段故事,心中总觉得有些恐怖。

达·芬奇兴趣爱好如此广泛,研究各种事务,发明各种机械。达·芬奇如果晚出生几百年,或许能与特斯拉或乔布斯比肩,但他的时代,科学革命还没有开始,即使欧洲也尚未进入科学时代,社会不存在科研体系。他的工作与今天中国的民间科学家们有类似之处,今天“民科”一词带有贬义,指那些没有专业知识,只知道胡乱研究发明之人。本质上说,达·芬奇确属于这类人群,由于时代关系,今天的人们才惊讶于他的发明创造。科学革命以后,人类科学技术持续进步,达·芬奇的发明创造只是今天人们日常的谈资,并无太多实际价值。

达·芬奇的性取向

达·芬奇的性取向和个人生活亦是今天人们喜欢探讨的课题。因为他一生不近女色,没有恋爱,不曾结婚,甚至可以说没碰过任何女人。这样一来,就引发人们怀疑他是同性恋者。他有一位学生兼仆人名叫萨莱[Gian Giacomo Caprotti da Oreno;昵称Salai,1480-1524],长相俊美,几十年间一直跟随左右。达·芬奇也用萨莱做模特,比如名画《施洗者约翰》和《酒神巴克斯》,据说就是萨莱的形象。不过萨莱在1518年达·芬奇在世时就离开了他,后来自己结婚成家。西方那个时代许多伟人,如斯宾诺莎、惠更斯、牛顿、莱布尼茨、康德,均一生不近女色,并不因此被人认为是同性恋者。虽然有很多学者坚信达·芬奇是同性恋者,但目前并无确凿证据。

米兰时期

继续说达·芬奇的经历。当时佛罗伦萨画坛名家云集,青年达·芬奇很难获得出人头地的机会,1481年,教皇曾经召集佛罗伦萨第一流的画家去罗马,但是这次第一流画家的名单里没有已三十岁的达·芬奇,这多少让他感觉有所失落。1482年的米兰摄政卢多维科招募各地的人才,达·芬奇应募而去。达·芬奇在米兰生活了十八年,可以说是他真正取得成就的十八年。

《美丽的费隆妮叶夫人》

《美丽的费隆妮叶夫人》[La belle ferronnière],就是在米兰时期创作,今天保存于法国卢浮宫。我并不知道这幅画为什么会得此名,其实“费隆妮叶夫人”并无其人,这幅画究竟画的是谁并不清楚。达·芬奇娴熟地利用人物侧身的光影来体现出立体美感,人物透露着奇怪的表情,看来达·芬奇已经精于此道。

《抱银鼠的女子》

《抱银鼠的女子》[Lady with an Ermine],创作于1489年,图中的女子是卢多维科的情人切奇利娅·加莱拉尼[Cecilia Gallerani;1473-1536]。这幅画后来转手多次,1798年时被一位波兰贵族购得,如今保存于克拉科夫,成为波兰的国宝。达·芬奇的很多画作,与当时其他的画作一样,喜欢在画中隐藏着一些含义。以这幅画为例,我不太清楚银鼠具体是什么动物,据说银鼠在希腊文的发音与加莱拉尼名字接近,所以这幅画大家都知道画的是她。也有一说银鼠这种动物象征着贞洁,因为它宁可被猎人捕获,也不愿意躲进肮脏的洞穴而弄脏自己银白色的皮毛。这样想来,达·芬奇的许多画作中也确实包含着各种含义,让好奇的后人进行着各种解读。

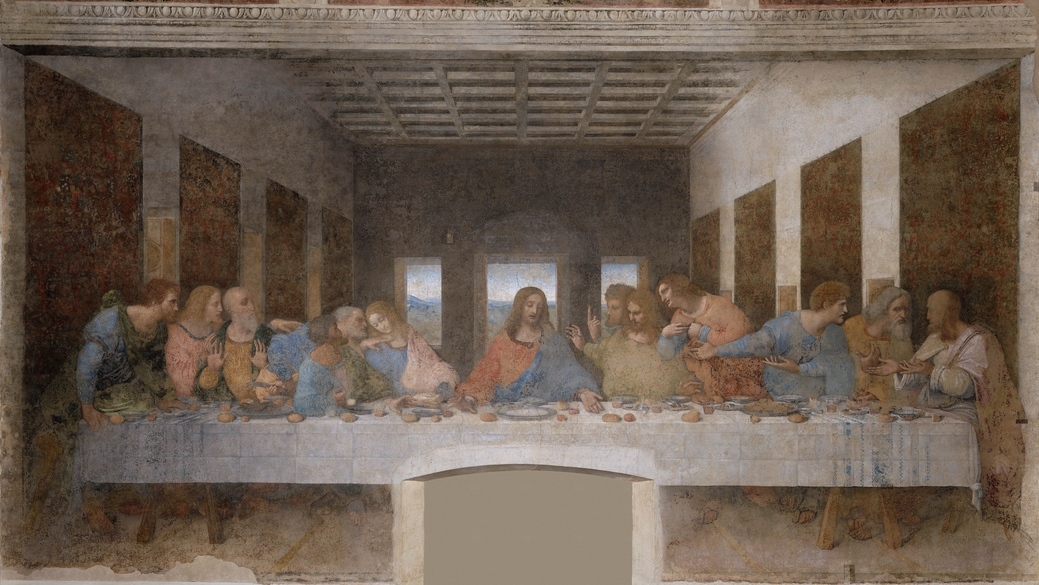

《最后的晚餐》

闻名于世的《最后的晚餐》是为米兰一座教堂的餐厅作的巨幅壁画。耶稣在遭逮捕的前夜和他的门徒们所进最后晚餐上,对门徒们说:“你们中有一人要出卖我”,达·芬奇将这一时刻凝滞在他的壁画上,所有的人都呈现出不同的表情,画中唯有叛徒犹大阴暗着脸。达·芬奇无论在佛罗伦萨还是米兰,都经常在大街上观察各式各样的人,研究他们的脸庞、表情,为自己的画作提供素材。

根据瓦萨里的说法,最后只有耶稣和犹大的头像还未完成。修道院的副院长不断催促,他认为达·芬奇经常坐着沉思,好象不在工作,他既然支付了费用,就希望画家永远不要搁下画笔,就像花园里的园丁一样。达·芬奇知道副院长完全不懂艺术,只好找到米兰公爵卢多维科,对他说明:2

富有才华的人们虽然有时看起来工作得极少,但实际做得极多,因为他们正在思索疑难,完善构思,考虑的结果他们随后就可用手表达出来。……(犹大)如果没有更贴切的模特,这个喋喋不休,愚昧无知的修道院副院长的头像就是现成的模型。”公爵不禁开怀大笑,连声称是。可怜的修道院副院长尴尬不已,只好溜回花园,继续去监督那些平整花园的工人,不再打扰列奥纳多。

我之前讲过,在文艺复兴的时代,湿壁画的技术已经非常成熟,但达·芬奇尝试一种新的画法,在墙面已经刷好后他才在上作画,可惜这项试验结果却完全失败,达·芬奇生前《最后的晚餐》就开始脱落,几百年来,又经历了各种战乱,虽然有过多次修复,画面仍然惨不忍睹。达·芬奇生前此画已经闻名于世,法国国王弗朗索瓦一世甚至组织力量企图将整面墙体运回法国,当然技术上也并不可行。当时就有不少年轻画家,前来临摹学习,由此留下不少仿作,有幸让我们得以一睹此画曾经的壮丽。下图是画家Giampietrino[约1495-约1549]在1520年临摹的版本,今藏伦敦皇家艺术研究院。

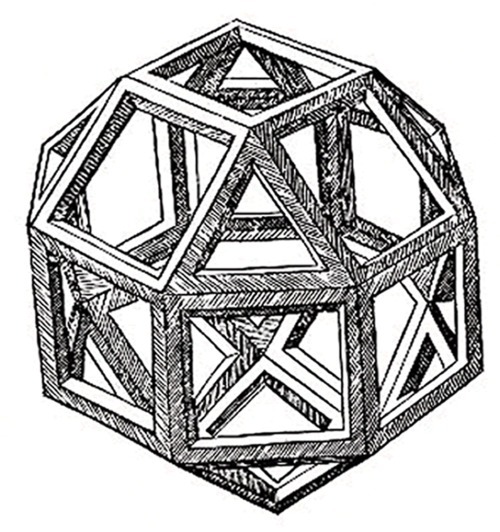

达·芬奇在米兰结交了数学家卢卡·帕西奥利[Fra Luca Bartolomeo de Pacioli;约1447-1517],我后面会讲到科学革命,在这时仍然处于准备阶段,此时欧洲的数学走在其他科学之前,获得突飞猛进,卢卡·帕西奥利便是这段历史中的卓越人物。达·芬奇为他的数学专著中绘制过一些抽象的几何图形,比如这幅菱方八面体。达·芬奇和卢卡·帕西奥利成为好友,也是难友,因为后来他们一起逃离了陷于战乱的米兰。

回到佛罗伦萨

我说过米兰公爵卢多维科在历史上就留下两件事情,一是把达·芬奇请到米兰,另一件就将法军引入意大利,1494年,意大利战争爆发。后来卢多维科又倒戈反法,1499年,法军占领米兰,卢多维科被抓去法国,在监狱中度过余生。战乱中达·芬奇逃离了生活了十八年的米兰,之后他去过很多地方包括威尼斯,最终还是回到了故乡佛罗伦萨。

佛罗伦萨本身也经历了各种政治动荡,1494年美第奇家族的统治被推翻,宣称要毁灭一切艺术的萨佛纳罗拉一度掌权。到1502年,索德里尼当选终身正义旗手,马基雅弗里担任行政会议秘书。也就是这段时间,达·芬奇、米开朗基罗和拉斐尔三位艺术巨匠,齐聚佛罗伦萨。拉斐尔比达·芬奇和米开朗基罗都要年轻许多,视他们两人为自己的老师,但达·芬奇和米开朗基罗之间关系微妙,互相之间一直有着竞争。

米开朗基罗

米开朗基罗[Michelangelo di Lodovico Buonarroti Simoni;1475-1564],1475年出生在佛罗伦萨共和国统治下的卡普雷塞,家境还算不错,但是6岁的时候,母亲去世,父亲无法照顾他,他们家有个采石场,由此父亲把他交给当地的石匠抚养。米开朗基罗说自己从小就是在叮叮当当敲石头的声音中长大的。十三岁时跟随画家多梅尼科·基兰达奥[Domenico Ghirlandaio;1448-1494]学习,关于这件事情,成年后的米开朗基罗因为看不上多梅尼科,自认为是个天才,所以宣称这次拜师不过是形式,多梅尼科根本就没有教给他什么。

家庭和出生

不过因为是多梅尼科的学生,确实改变了米开朗基罗的命运。洛伦佐·美第奇资助佛罗伦萨创办了一所雕塑学校。让多梅尼科挑两个最好的学生过来培训。多梅尼科就挑了两个学生,其中一个就是15岁的米开朗基罗。据说洛伦佐·美第奇让他雕刻一个神像,米开朗基罗很快就雕好,洛伦佐·美第奇看了以后觉得不错,于是半开玩笑地对15岁的米开朗基罗说,这位神应该是个老人,老年人的牙齿怎么这么好呢,说完洛伦佐·美第奇就出去了。回来的时候,发现米开朗基罗把石像的牙齿凿掉好几个。因为这件事情,洛伦佐·美第奇觉得很开心,于是说服米开朗基罗的父亲,让少年米开朗基罗住自己家里。

少年时代生活于美第奇家中

这样,米开朗基罗从小就在洛伦佐·美第奇的关爱中成长,后来有两个罗马教皇,是洛伦佐的儿子和侄子,他们是与米开朗基罗一起长大的发小,以后的岁月,佛罗伦萨时局动荡,但米开朗基罗一直受到教皇的保护。

罗马时期

《哀悼基督》

洛伦佐·美第奇时代佛罗伦萨盛世很快成了历史。1494年,美第奇家族在佛罗伦萨的统治被推翻,反对任何艺术的萨佛纳罗拉登上政治舞台,米开朗基罗不得已离开佛罗伦萨,先后去过不少地方,1496年他来到罗马,遇到一个朋友,这位朋友让米开朗基罗伪造古罗马雕塑品,然后卖给一个主教,后来伟大的雕塑家米开朗基罗年轻时曾经是个伪造古董的骗子。主教花了大价钱买下古董后不久就发现受骗。他找到米开朗基罗,说能雕刻出真假难辨的古代雕塑,肯定很了不起。所以就请他,雕刻一个哀悼基督的作品,于是23岁的米开朗基罗完成了他的成名大作《哀悼基督》。雕塑完成以后,罗马人看了都大加赞赏,但当时米开朗基罗尚未出名,他听到人们议论纷纷,都猜测这样伟大的作品究竟是哪位大师的杰作,于是米开朗基罗跳上雕塑拿起凿子在圣母胸前的衣带上刻下了自己的名字。

《大卫像》

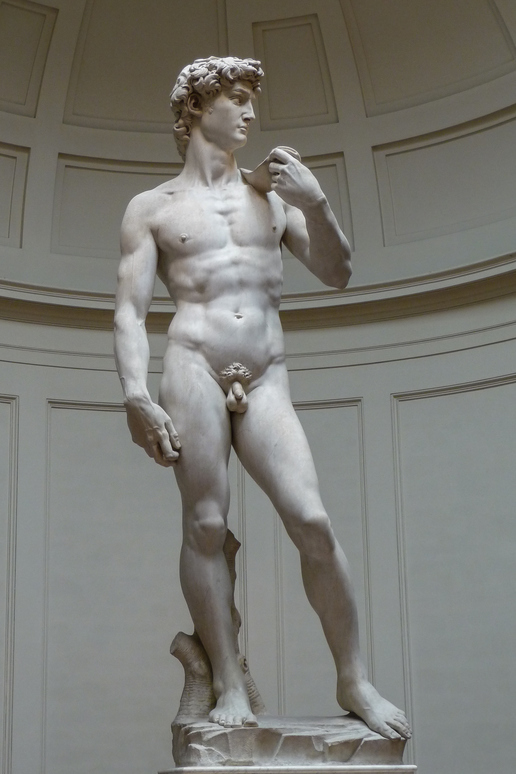

1498年萨佛纳罗拉被处死以后,佛罗伦萨艺术气氛重新活跃,米开朗基罗回到故乡,接下了大卫像的订单。《大卫像》当时公开招标,很多人都去尝试,那年米开朗基罗才26岁,这块石头本身的年龄,比米开朗基罗年龄还大很多。数十年前,圣母百花大教堂的大圆顶建成,当时有人提议在圆顶周边安放十二座巨大的雕像,其中一个就是大卫。当时教堂就与一位名叫阿戈斯蒂诺·杜乔[Agostino di Duccio;1418-约1481]的一个雕刻家签订了合同,杜乔是多纳太罗的学生,合同于1464年签订,距离米开朗基罗出生还有十一年。杜乔前往卡拉拉[Carrara],花费数月的时间,终于获得了一块可能重达20吨的完整大理石。卡拉拉大理石,又常被称做雕像石,出产于佛罗伦萨以北约一百多公里卡拉拉山里,品质优良,从古罗马时期就开采来专门用来雕刻,图拉真石柱采用的就是这种雕像石。开采一块优质而且体积庞大的雕像石非常不易,他们要主动寻找石头的自然裂缝,用木槌子敲打进去,最终把整块石头取出来,即使如此,取出的整块石头也常常因为包含微小裂缝而无法使用,所以阿戈斯蒂诺·杜乔才会为此花费数月时间。大理石从山里取出后,首先要运到海边,坐船到比萨,再通过亚诺河,运到佛罗伦萨,整个这个过程又要花费数月。到达佛罗伦萨以后,阿戈斯蒂诺·杜乔正式开始工作,据说他只雕刻了部分衣服和腿之后就放弃,因为这块石头太大,他觉得自己没有能力处理。15年后的1478年又一次招标,另一位雕塑家接下了这个项目,没多久还是放弃,就这样这块石头就又被弃置了20余年。1498年萨佛纳罗拉被处死后,佛罗伦萨又掀起了新一轮艺术创作高潮,1501年,教堂再次招标,当时26岁的米开朗基罗用自己的模型成功获得了这个合同,米开朗基罗工作了3年,期间教堂也派人去参观过未完工的大卫像,对他已经大大地赞赏,整个佛罗伦萨也已经知道,一个史无前例的伟大雕塑即将出现。

完成的大卫像高5.17米,重6吨。大卫的人体比例并不匀称,脑袋偏大,脸部夸张,最早雕刻的目的是放在圣母百花大教堂圆顶上,别人都是从地面向上遥望,所以才会有这样的情况。如果仔细观看这雕塑,能看出米开朗基罗卓越的技巧,裸体完美展现,姿势和肌肉都恰到好处,大卫的眼神凝视着前方的敌人,紧握着的右手蓄势待发。据说米开朗基罗工作的时候,完全投入其中,可以从早到晚,连续数日不休息,整整三年,到1504年夏天完成了这座人类史上最著名的艺术品。

如此壮美的雕塑,已经不应属于教堂所有。佛罗伦萨政府特地成立了包括达·芬奇在内的30人专家组讨论雕像的安置。史书记载达·芬奇发表意见说此雕像如此完美,应藏起来妥为保护。达·芬奇或许是嫉妒年轻的米开朗基罗,不想让太多的人见到杰作。佛罗伦萨共和国此时正风雨飘摇,二百多年来的民主制度面临前所未有的危机,正义旗手索德里尼作为坚定的共和派,认为大卫打败哥利亚代表着弱小打败强权,民主战胜专制,最终索德里尼决定,大卫像要作为共和国抵抗专制强权的象征,放在市政府大厅门前。

1504年5月,佛罗伦萨政府雇佣了40个人,花费4天,把雕像从米开朗基罗的工作场所,竖直地搬运到市政大厅门前,为此还拆了一路上的拱桥。药材商人Luca Landucci[1436-1516]的日记中记下了当时的情况:

1504年5月14日,大理石巨人午夜24点出发,把大门上面的墙凿开为了让雕像可以顺利出去,这个夜晚雕像也遭受了很多恶意石块的攻击。需要夜晚有人看守,为防止碰触雕像的脚部,也需小心翼翼,利用坚实的木架和聪明的才智,40多个人费劲全力,最终四天的时间:18日中午12点到达广场。共四层木段层层叠叠摞在一起。在1504年6月8日最终把雕像抬到广场的台阶上。

夜晚雕像遭受了恶意石块的攻击,佛罗伦萨政府还抓捕了一些人,至于为什么要扔石块却没有留下记载。今天有人分析:第一种可能是萨佛纳罗拉的信徒,不久以前他们还要摧毁佛罗伦萨全部的艺术品。第二种可能,佛罗伦萨共和国处于危机之中,大卫像象征民主制度,城内亲美第奇的人对它怨恨。当然更有可能纯粹就是年轻人没事找事的恶作剧而已。

1527年,佛罗伦萨在革命的动乱之中,大卫的一个手臂被政府大楼上掉落的椅子砸断,后来又修复。1873年,出于保护,大卫像被移进室内,原处替换为一个仿制品。今天去佛罗伦萨,在旧宫门前供游人观赏的大卫像只是个仿制品,真正的原作保存在佛罗伦萨美术学院里。

达·芬奇和米开朗基罗一起在五百人大厅作画

现在共和国的首脑索德里尼决定请佛罗伦萨最优秀的艺术家,来装饰象征民主制度的五百人大厅。当仁不让的两位大师就是达·芬奇和米开朗基罗,索德里尼请他们两人在五百人大厅相对的两堵墙上作巨幅壁画,并宣布所有的艺术家都可以来这里观摩。索德里尼做这个决定的时候,或许真没想过米开朗基罗和达·芬奇之间关系并不融洽,这种情况造成两人也非常不快。达·芬奇本来就看不上年轻而情绪冲动的米开朗基罗,米开朗基罗则自认为自己是雕塑家,和达·芬奇一起作画是故意要让两人竞争。于是两人面对着两堵墙,互相也不理睬,只想着如何画出惊世骇俗的作品。

达·芬奇的《安吉里亚之战》

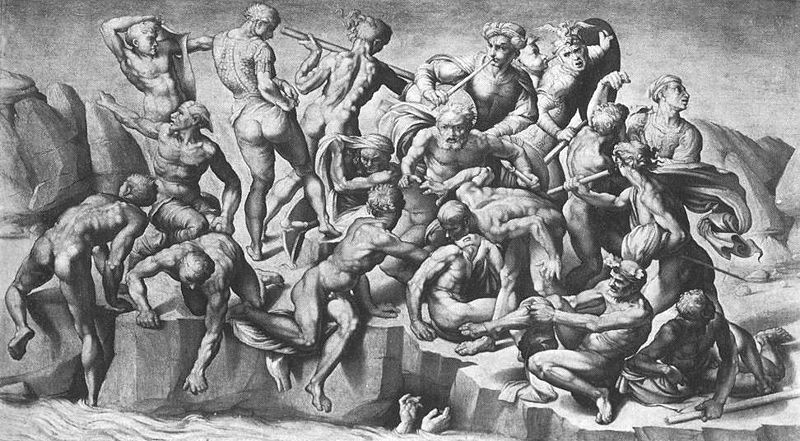

米开朗基罗的《卡希纳之战》

达·芬奇画的是《安吉里亚之战》[The Battle of Anghiari],这是发生在1440年佛罗伦萨和米兰的一场战役,按照马基雅弗里的《佛罗伦萨史》记载,这场战役本身有惊无险,两方雇佣军比划了几个小时,最后佛罗伦萨就打败了米兰。不过在达·芬奇笔下这个战役可不得了,两边军人厮杀在一起人仰马翻。米开朗基罗画的《卡希纳之战》[Battle of Cascina],发生在1364年,佛罗伦萨打败了比萨。战役发生时佛罗伦萨的军队正在河边洗澡,突然比萨军队到来。佛罗伦萨士兵在一片惊慌之中从河里上岸,米开朗基罗画的就是这个时刻。

但很可惜,这两幅画都没有完成,两人的壁画都只画到一半就因故离开了佛罗伦萨,后来佛罗伦萨各种政治动荡,墙上的草图也不复存在。今天我们无法看到当年他们亲笔所画。不过由于绘画公开进行,许多年轻艺术家慕名前来学习观摩,留下了许多别人临摹的稿件。下图是卢本斯在1603这年仿达芬奇的《安吉里亚之战》,应该只是画面的中央部分,这里每个人都有夸张的表情,总共画了四匹马,人和马都撞在一起,一个个声嘶力竭。由此我们可以想像当年达·芬奇的作品是何等的紧张激烈。这是另外一个艺术家在1542年临摹米开朗基罗的《卡希纳之战》,佛罗伦萨士兵从水中突然跃出的瞬间,米开朗基罗本是雕塑家,所以他的壁画本身也很雕塑化。